Ein leuchtender Farbtupfer auf rauem Papier, ein Hauch von Safrangelb neben tiefem Indigo – so beginnt die Geschichte der indischen Malerei, die sich wie ein Kaleidoskop aus Gegensätzen entfaltet. In Indien prallen seit Jahrhunderten Welten aufeinander: Hier das uralte Bedürfnis nach spiritueller Tiefe, dort die Sehnsucht nach Individualität und Ausdruck. Die Kunst Indiens ist ein Spiegel dieser Spannung, ein ständiges Ringen zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen dem kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft und der Stimme des Einzelnen. Wer ein indisches Aquarell betrachtet, spürt oft beides zugleich: die stille Kraft jahrhundertealter Motive und das Aufbegehren gegen das Erwartbare.

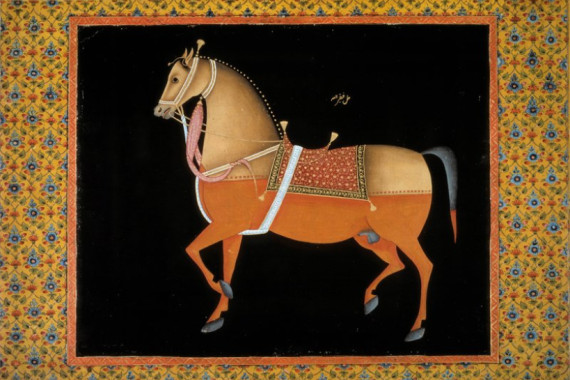

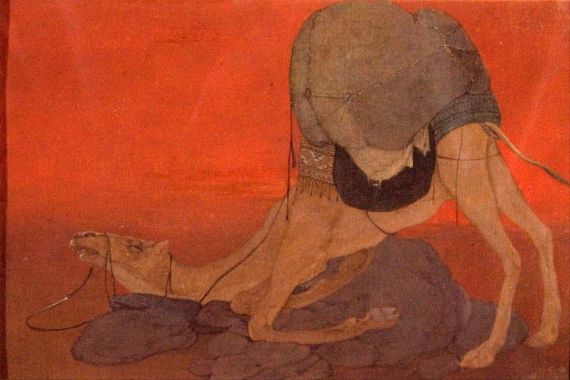

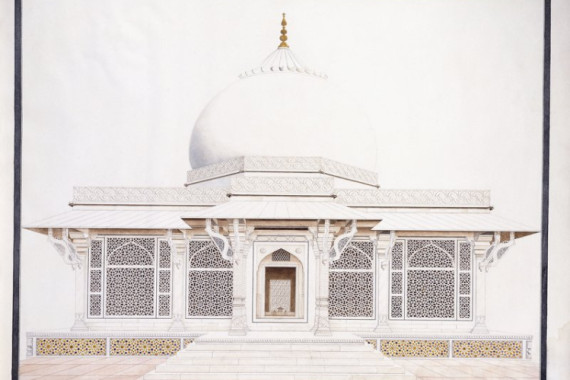

Ein Blick auf die Miniaturmalerei der Mogulzeit genügt, um diesen inneren Konflikt zu erkennen. Während die höfischen Künstler im Auftrag der Herrscher detailverliebte Porträts und Szenen aus dem Palastleben schufen, schlichen sich in die feinen Linien und leuchtenden Farben immer wieder subtile Zeichen von Individualität. Die Maler, oft anonym, ließen in winzigen Gesten, in einem verstohlenen Blick oder einer unerwarteten Farbkombination ihre eigene Handschrift aufblitzen. Die Mogulminiaturen sind nicht nur Dokumente höfischer Pracht, sondern auch stille Zeugnisse künstlerischer Selbstbehauptung. Und doch: Kaum war ein Stil etabliert, drängten neue Einflüsse ins Land – persische Eleganz, europäische Perspektive, chinesische Zartheit. Indiens Malerei wurde zum Schmelztiegel, in dem sich die Farben der Welt mischten, ohne je ihre eigene Leuchtkraft zu verlieren.

Mit der Kolonialzeit kam ein weiterer Bruch. Die britische Präsenz brachte nicht nur neue Techniken wie Ölmalerei und Druckgrafik, sondern auch einen tiefgreifenden Wandel im Selbstverständnis der Künstler. Plötzlich standen sie vor der Frage: Wie viel Westen verträgt die indische Kunst? Künstler wie Raja Ravi Varma wagten den Spagat, indem sie indische Mythen in westlicher Öltechnik inszenierten – und damit einen bis heute anhaltenden Streit entfachten: Ist Anpassung ein Verrat an der eigenen Kultur oder ein Zeichen von Stärke? Zeitgenössische Künstler wie Bhupen Khakhar oder Nalini Malani greifen diesen Konflikt auf, indem sie in ihren Werken die Brüche und Widersprüche der indischen Gesellschaft sichtbar machen. Ihre Gemälde, Zeichnungen und Drucke sind oft wie offene Wunden, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West, Tradition und Protest begegnen.

Indiens Kunstgeschichte ist kein ruhiger Fluss, sondern ein Strom voller Stromschnellen und überraschender Wendungen. Sie lebt von der Spannung zwischen dem Bewahren und dem Überschreiten von Grenzen. Wer sich auf indische Malerei, Grafik oder Fotografie einlässt, entdeckt eine Welt, in der Farben nicht nur leuchten, sondern erzählen – von Sehnsucht und Widerstand, von Anpassung und Aufbruch. Und vielleicht ist es gerade dieser ewige Dialog zwischen Gegensätzen, der die indische Kunst so unwiderstehlich macht: Sie bleibt immer in Bewegung, immer auf der Suche nach dem nächsten, unerwarteten Bild.

Ein leuchtender Farbtupfer auf rauem Papier, ein Hauch von Safrangelb neben tiefem Indigo – so beginnt die Geschichte der indischen Malerei, die sich wie ein Kaleidoskop aus Gegensätzen entfaltet. In Indien prallen seit Jahrhunderten Welten aufeinander: Hier das uralte Bedürfnis nach spiritueller Tiefe, dort die Sehnsucht nach Individualität und Ausdruck. Die Kunst Indiens ist ein Spiegel dieser Spannung, ein ständiges Ringen zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen dem kollektiven Gedächtnis der Gemeinschaft und der Stimme des Einzelnen. Wer ein indisches Aquarell betrachtet, spürt oft beides zugleich: die stille Kraft jahrhundertealter Motive und das Aufbegehren gegen das Erwartbare.

Ein Blick auf die Miniaturmalerei der Mogulzeit genügt, um diesen inneren Konflikt zu erkennen. Während die höfischen Künstler im Auftrag der Herrscher detailverliebte Porträts und Szenen aus dem Palastleben schufen, schlichen sich in die feinen Linien und leuchtenden Farben immer wieder subtile Zeichen von Individualität. Die Maler, oft anonym, ließen in winzigen Gesten, in einem verstohlenen Blick oder einer unerwarteten Farbkombination ihre eigene Handschrift aufblitzen. Die Mogulminiaturen sind nicht nur Dokumente höfischer Pracht, sondern auch stille Zeugnisse künstlerischer Selbstbehauptung. Und doch: Kaum war ein Stil etabliert, drängten neue Einflüsse ins Land – persische Eleganz, europäische Perspektive, chinesische Zartheit. Indiens Malerei wurde zum Schmelztiegel, in dem sich die Farben der Welt mischten, ohne je ihre eigene Leuchtkraft zu verlieren.

Mit der Kolonialzeit kam ein weiterer Bruch. Die britische Präsenz brachte nicht nur neue Techniken wie Ölmalerei und Druckgrafik, sondern auch einen tiefgreifenden Wandel im Selbstverständnis der Künstler. Plötzlich standen sie vor der Frage: Wie viel Westen verträgt die indische Kunst? Künstler wie Raja Ravi Varma wagten den Spagat, indem sie indische Mythen in westlicher Öltechnik inszenierten – und damit einen bis heute anhaltenden Streit entfachten: Ist Anpassung ein Verrat an der eigenen Kultur oder ein Zeichen von Stärke? Zeitgenössische Künstler wie Bhupen Khakhar oder Nalini Malani greifen diesen Konflikt auf, indem sie in ihren Werken die Brüche und Widersprüche der indischen Gesellschaft sichtbar machen. Ihre Gemälde, Zeichnungen und Drucke sind oft wie offene Wunden, in denen sich Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West, Tradition und Protest begegnen.

Indiens Kunstgeschichte ist kein ruhiger Fluss, sondern ein Strom voller Stromschnellen und überraschender Wendungen. Sie lebt von der Spannung zwischen dem Bewahren und dem Überschreiten von Grenzen. Wer sich auf indische Malerei, Grafik oder Fotografie einlässt, entdeckt eine Welt, in der Farben nicht nur leuchten, sondern erzählen – von Sehnsucht und Widerstand, von Anpassung und Aufbruch. Und vielleicht ist es gerade dieser ewige Dialog zwischen Gegensätzen, der die indische Kunst so unwiderstehlich macht: Sie bleibt immer in Bewegung, immer auf der Suche nach dem nächsten, unerwarteten Bild.

×