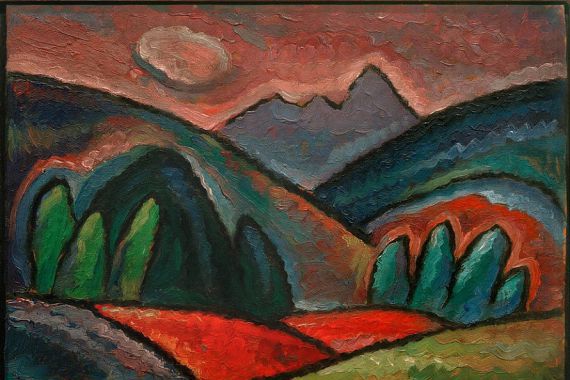

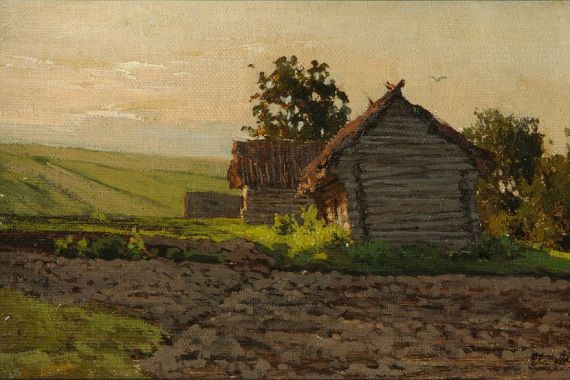

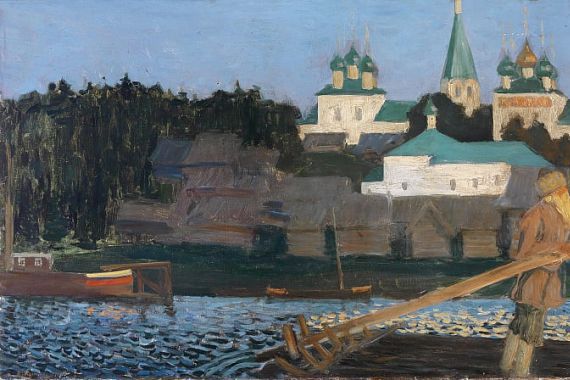

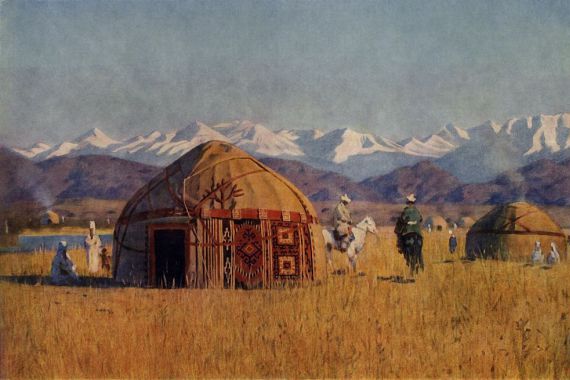

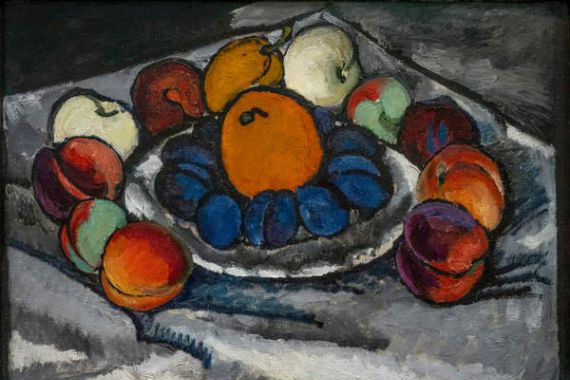

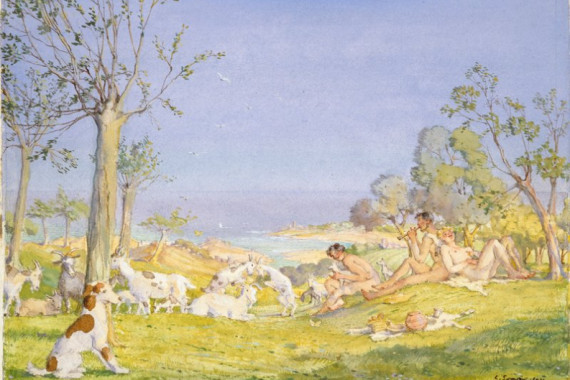

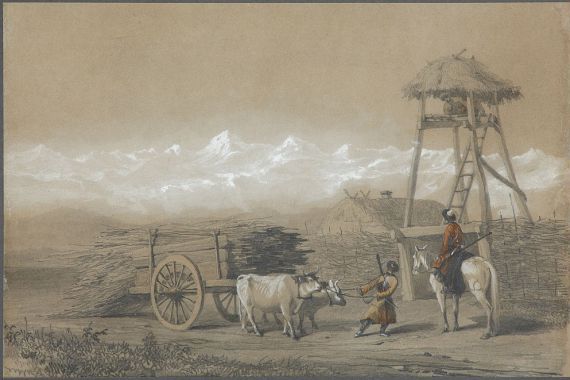

Ein leiser Nebel liegt über den endlosen Weiten, als ich – ein junger Maler, getrieben von Sehnsucht und Neugier – zum ersten Mal die russische Landschaft betrachte. Die Luft ist durchdrungen von einer eigentümlichen Melancholie, die sich wie ein Schleier über Dörfer, Wälder und Flüsse legt. In Russland, so scheint es mir, ist Kunst nie bloß Abbild, sondern immer auch Spiegel der Seele, ein Echo der gewaltigen Natur und der bewegten Geschichte. Die Farben, die ich auf meiner Palette mische, sind schwer und satt, als wollten sie die Tiefe der russischen Erde einfangen – Ocker, tiefes Blau, das Rot der untergehenden Sonne. Hier, wo die Winter lang und die Sommer von flirrendem Licht durchzogen sind, entstehen Bilder, die mehr erzählen als Worte je könnten.

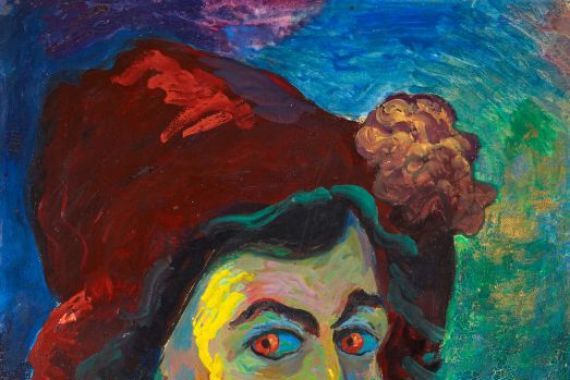

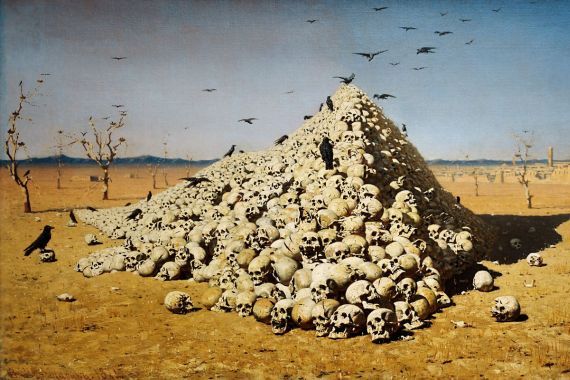

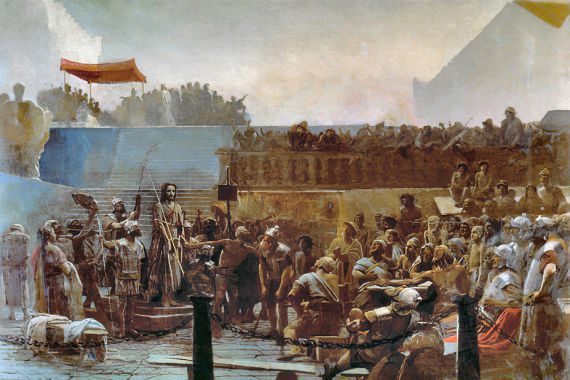

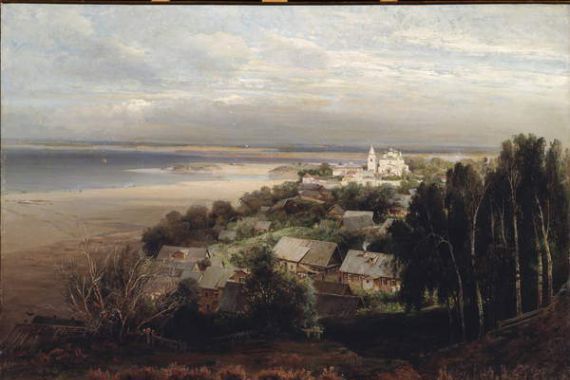

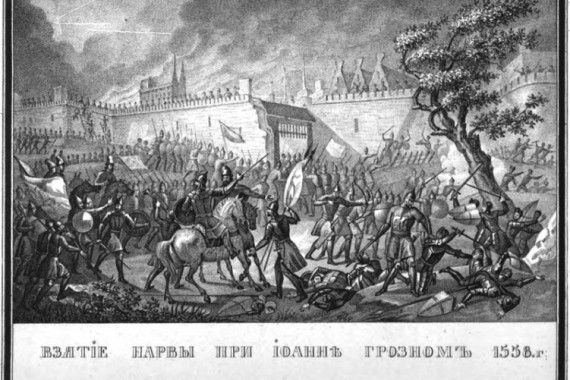

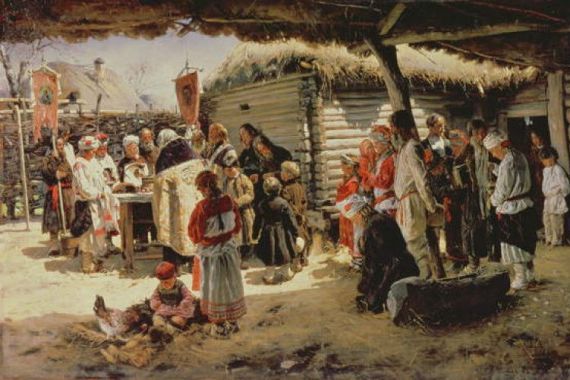

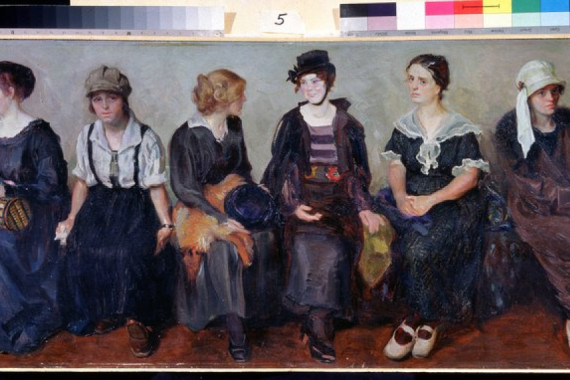

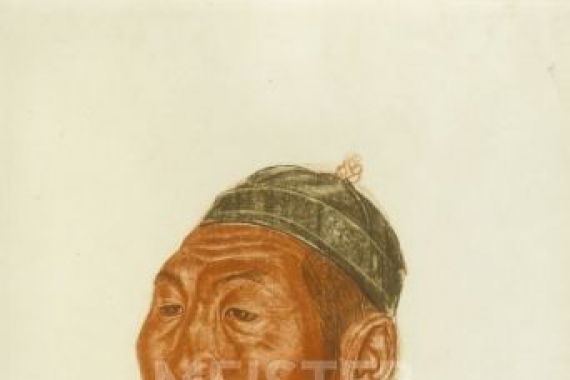

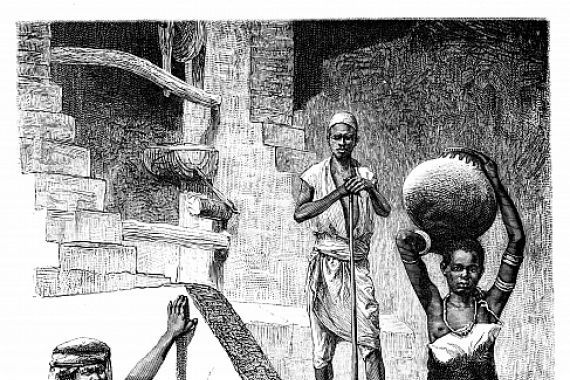

Die russische Malerei ist ein Kaleidoskop aus Sehnsucht, Aufbruch und Widerstand. Wer etwa vor einem Gemälde von Isaak Lewitan steht, spürt die stille Kraft der russischen Landschaft – nicht als romantische Idylle, sondern als existenziellen Raum, in dem sich Mensch und Natur begegnen. Lewitans „Über der ewigen Ruhe“ ist kein bloßes Landschaftsbild, sondern ein stilles Drama, in dem Himmel und Erde miteinander ringen. Und dann sind da die Porträts von Ilja Repin, die mit einer fast fotografischen Präzision nicht nur Gesichter, sondern ganze Lebensgeschichten einfangen. Repins „Wolgatreidler“ etwa lässt die Erschöpfung, aber auch die Würde der einfachen Menschen spürbar werden – ein Bild, das wie ein stiller Protest gegen soziale Ungerechtigkeit wirkt.

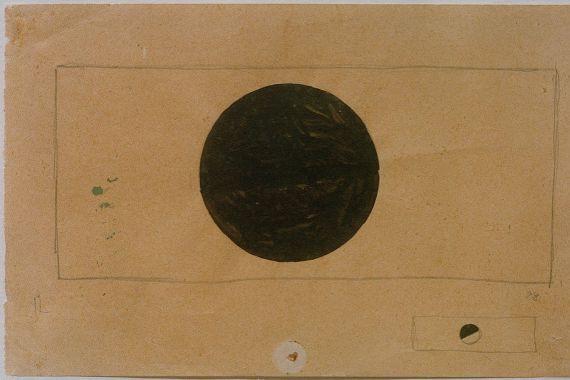

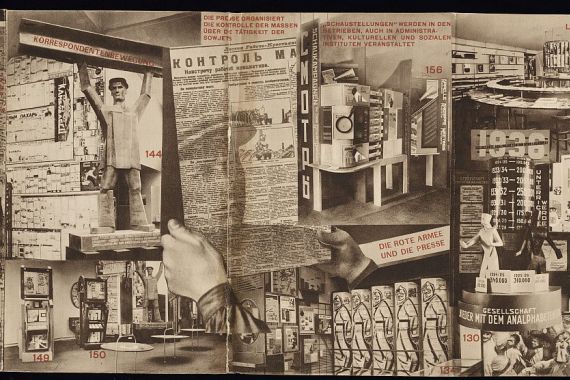

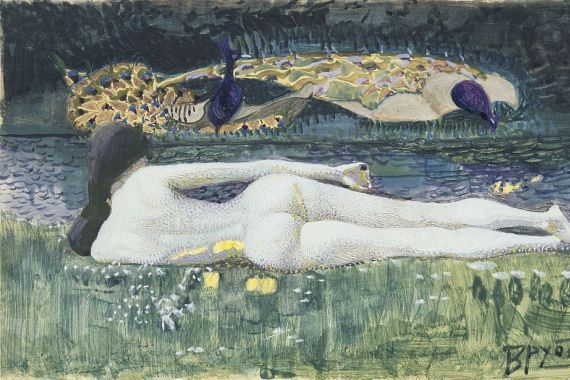

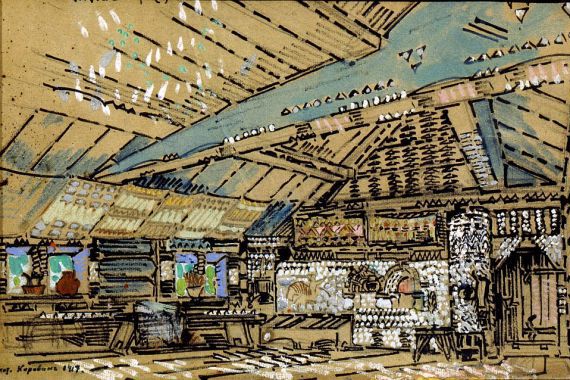

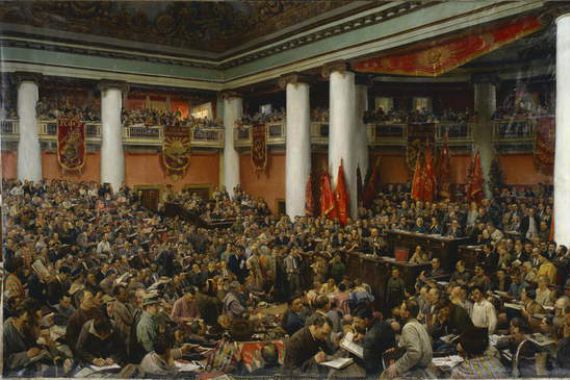

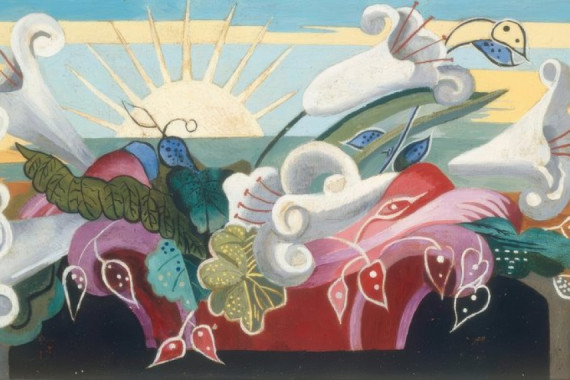

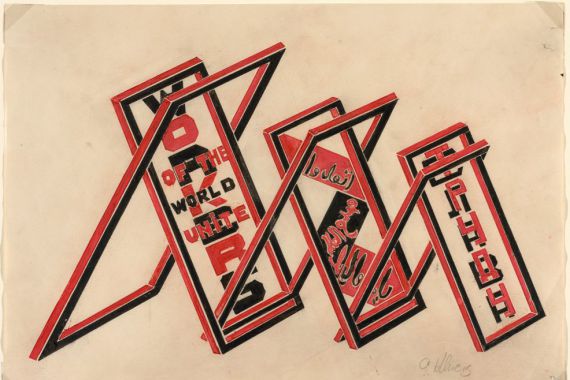

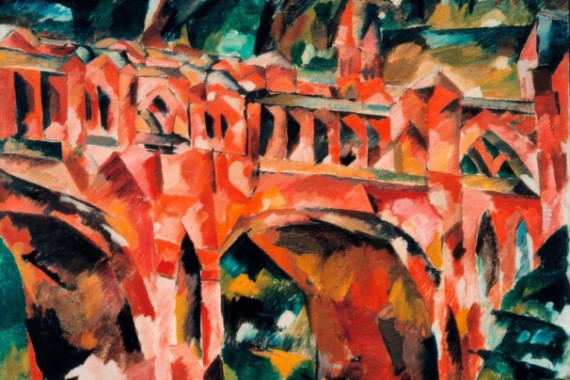

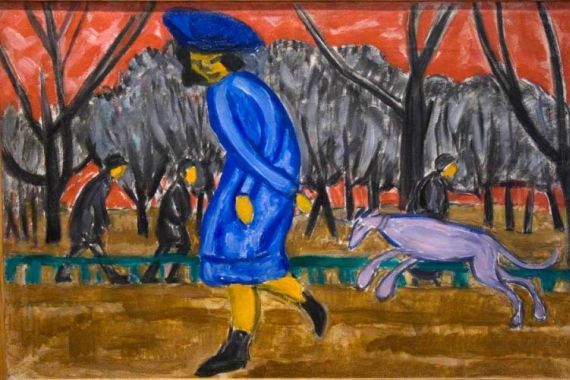

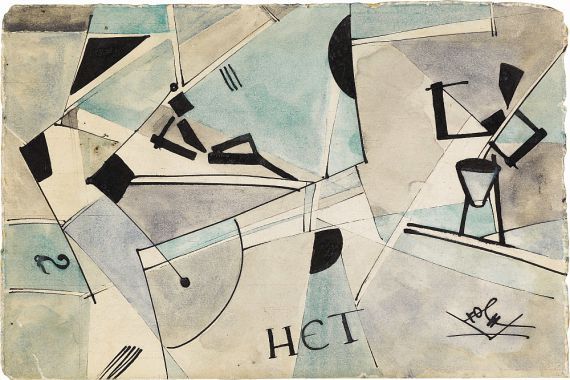

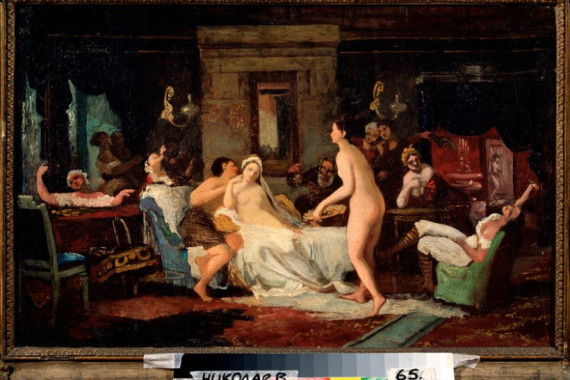

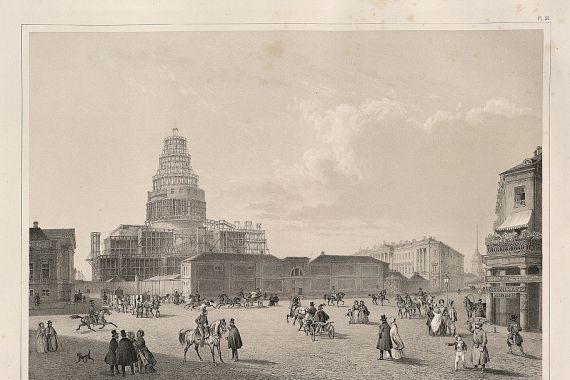

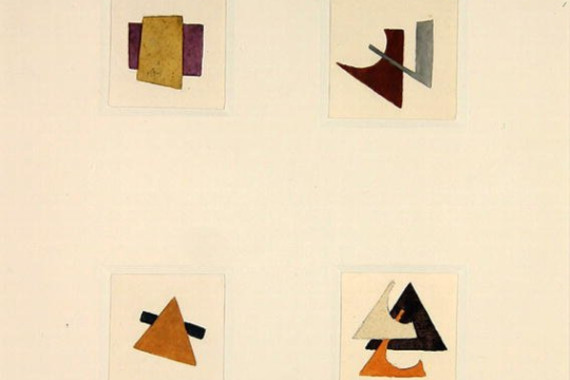

Doch die russische Kunst ist weit mehr als Realismus. Sie ist Experimentierfeld und Bühne für Visionäre. In den Ateliers Moskaus und St. Petersburgs brodelte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Künstler wie Kasimir Malewitsch wagten den radikalen Bruch mit der Gegenständlichkeit. Sein „Schwarzes Quadrat“ – ein scheinbar simples, aber revolutionäres Werk – wurde zum Symbol für einen Neuanfang, für die Suche nach einer neuen, universellen Bildsprache. Die russische Avantgarde, mit Namen wie Natalia Gontscharowa oder Ljubow Popowa, sprengte die Grenzen des Gewohnten, ließ Farben tanzen und Formen explodieren. Selbst in der Fotografie, etwa bei Alexander Rodtschenko, wurde das Bild zum Experimentierfeld für neue Perspektiven und Ausdrucksformen.

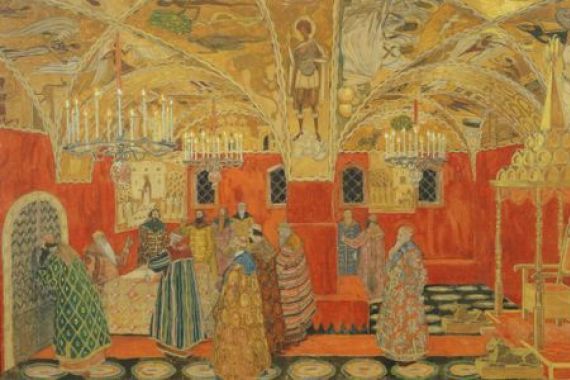

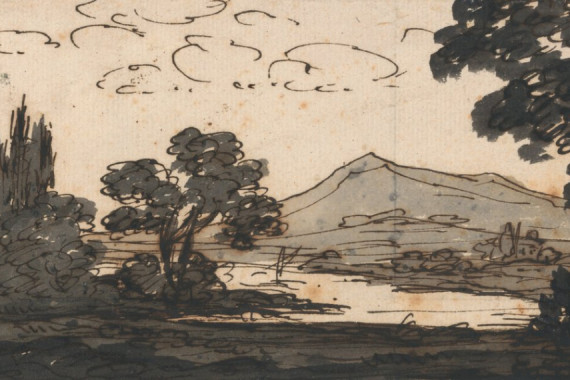

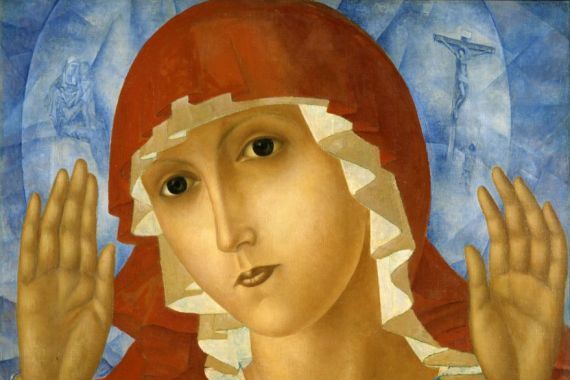

Was die russische Kunst so einzigartig macht, ist ihr ständiges Pendeln zwischen Tradition und Revolution, zwischen tiefer Verwurzelung und kühner Vision. Sie ist geprägt von einer Sehnsucht nach dem Absoluten, nach Wahrheit und Schönheit – und von einer unerschütterlichen Kraft, selbst unter widrigsten Bedingungen Neues zu schaffen. Wer sich auf russische Kunst einlässt, taucht ein in eine Welt voller Gegensätze: Hier treffen Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweiflung, Stille und Aufbruch aufeinander. Jedes Bild, jede Zeichnung, jede Fotografie ist ein Fenster in eine Seele, die so weit und tief ist wie das Land selbst.

Ein leiser Nebel liegt über den endlosen Weiten, als ich – ein junger Maler, getrieben von Sehnsucht und Neugier – zum ersten Mal die russische Landschaft betrachte. Die Luft ist durchdrungen von einer eigentümlichen Melancholie, die sich wie ein Schleier über Dörfer, Wälder und Flüsse legt. In Russland, so scheint es mir, ist Kunst nie bloß Abbild, sondern immer auch Spiegel der Seele, ein Echo der gewaltigen Natur und der bewegten Geschichte. Die Farben, die ich auf meiner Palette mische, sind schwer und satt, als wollten sie die Tiefe der russischen Erde einfangen – Ocker, tiefes Blau, das Rot der untergehenden Sonne. Hier, wo die Winter lang und die Sommer von flirrendem Licht durchzogen sind, entstehen Bilder, die mehr erzählen als Worte je könnten.

Die russische Malerei ist ein Kaleidoskop aus Sehnsucht, Aufbruch und Widerstand. Wer etwa vor einem Gemälde von Isaak Lewitan steht, spürt die stille Kraft der russischen Landschaft – nicht als romantische Idylle, sondern als existenziellen Raum, in dem sich Mensch und Natur begegnen. Lewitans „Über der ewigen Ruhe“ ist kein bloßes Landschaftsbild, sondern ein stilles Drama, in dem Himmel und Erde miteinander ringen. Und dann sind da die Porträts von Ilja Repin, die mit einer fast fotografischen Präzision nicht nur Gesichter, sondern ganze Lebensgeschichten einfangen. Repins „Wolgatreidler“ etwa lässt die Erschöpfung, aber auch die Würde der einfachen Menschen spürbar werden – ein Bild, das wie ein stiller Protest gegen soziale Ungerechtigkeit wirkt.

Doch die russische Kunst ist weit mehr als Realismus. Sie ist Experimentierfeld und Bühne für Visionäre. In den Ateliers Moskaus und St. Petersburgs brodelte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Künstler wie Kasimir Malewitsch wagten den radikalen Bruch mit der Gegenständlichkeit. Sein „Schwarzes Quadrat“ – ein scheinbar simples, aber revolutionäres Werk – wurde zum Symbol für einen Neuanfang, für die Suche nach einer neuen, universellen Bildsprache. Die russische Avantgarde, mit Namen wie Natalia Gontscharowa oder Ljubow Popowa, sprengte die Grenzen des Gewohnten, ließ Farben tanzen und Formen explodieren. Selbst in der Fotografie, etwa bei Alexander Rodtschenko, wurde das Bild zum Experimentierfeld für neue Perspektiven und Ausdrucksformen.

Was die russische Kunst so einzigartig macht, ist ihr ständiges Pendeln zwischen Tradition und Revolution, zwischen tiefer Verwurzelung und kühner Vision. Sie ist geprägt von einer Sehnsucht nach dem Absoluten, nach Wahrheit und Schönheit – und von einer unerschütterlichen Kraft, selbst unter widrigsten Bedingungen Neues zu schaffen. Wer sich auf russische Kunst einlässt, taucht ein in eine Welt voller Gegensätze: Hier treffen Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweiflung, Stille und Aufbruch aufeinander. Jedes Bild, jede Zeichnung, jede Fotografie ist ein Fenster in eine Seele, die so weit und tief ist wie das Land selbst.

×